媒體看國信|青島日報:與城市“共舞”,和夢想“同行”

2021-12-01

2021-12-01

11月29日

《青島日報》頭版

以《與城市“共舞”,和夢想“同行”》為題

報道青島國信集團

堅持大局定位與實干起點

實施資本與運營雙輪驅動

做城市市場化的“破局者”和“組局者”

地方國企的發展史,是一座城市發展進程的重要參照系。

在匹配城市發展戰略的坐標下,從基礎設施建設、大手筆產業投資到民生服務,地方國企深入城市運行“肌理”,用實踐“編織”城市夢想的藍圖。

自誕生伊始,青島國信發展(集團)有限責任公司(簡稱“國信集團”)就肩負這樣的使命。

在上世紀80年代全國性“電荒”的大背景下,為解決城市缺電問題,國信集團前身青島市能源投資公司成立。這是國信集團與這座城市的緣起,也是地方國企始終與城市發展同頻共振的底色映照。

從“出生”到“成長”,國信集團烙下了深深的青島“印記”。

青島大劇院的弦歌雅樂、國信體育場的歡呼雀躍、膠州灣隧道的川流不息、海天中心重新標定的“青島之巔”……這些國信集團一手打造的城市級地標,是青島賦予這家地方國企的格局與高度,也是國信集團為扎根腳下的城市所塑造的“氣質”與面貌。

作為地方經濟生態中的重要一極,國企“成色”深刻影響城市經濟發展。身處新一輪國企改革的歷史進程,在市場化轉型的路途中,國信集團仍在不斷調整發展步調,踐行城市“夢想”,融入這座城市每一個當下和未來。

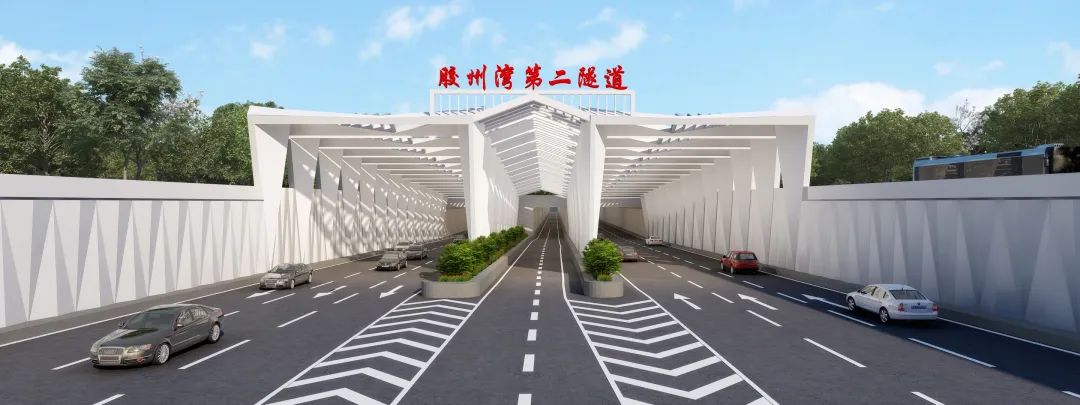

大局定位與實干起點

前瞻膠州灣隧道承載量日益飽和趨勢,國信集團直指新的目標——建設世界海底道路隧道規模最大、長度最長、隧道工程領域施工難度最高的膠州灣第二隧道,引領世界超長跨海通道建設發展的未來;破解青島高水平對外開放平臺迭代升級難題,國信集團歷時12年,從深達33米的基坑“一路攀升”至369米的城市制高點,刷新城市天際線;進軍海洋產業,投資建設全球首艘10萬噸級智慧漁業養殖工船,打造深遠海養殖的“大國重器”。

這一系列超級工程背后,不只是排名榜上的“光鮮”,更是一家本土國企基于城市定位、布局所展現出的眼界與實干擔當。

“在新時代、新常態背景下,更加需要城市投資運營企業找準定位方向,為城市高質量發展構建起實實在在的支撐。”青島國信集團黨委書記、董事長王建輝說。

這是國信集團投資建設運營所有“超級工程”的出發點。在王建輝看來,海天中心是國信集團打造的城市“會客廳”,是這座城市面向世界、引領開放的新“窗口”。國信集團在這座超高層城市綜合體中規劃了七大業態,從超5A甲級寫字樓、高星級酒店,到藝術中心、城市觀光廳、精品商業,成為城市資源聚集和能級提升的載體。

海洋產業的發展邏輯一脈相承。直面青島海洋產業“墻內開花墻外香”的困境,國信集團抓住承建海洋國家實驗室帶來的契機,果斷進軍海洋產業,以“科技+資本+產業”的跨界布局,破題深遠海船載艙養模式,塑造城市在新一輪海水養殖浪潮中的引領優勢,讓這座“因海而生”的城市挺進“深藍”。

膠州灣隧道結束了“青黃不接”的歷史,鏈接青島東西兩岸,加速城市空間進化;青島大劇院是城市當代藝術的重要載體,以年均300余場的高端演出,構建起青島城市文化藝術的骨架;青島體育中心里的游泳館、冰場和籃球館,記錄了這座城市交織著汗水與淚水的無數激情瞬間。

“國信這個企業從開始就比較注意研究城市、了解城市,然后去規劃與城市功能匹配的事兒。”王建輝說。目前,國信集團已建項目17個、在建7個、擬建7個、論證5個,共36個項目遍布青島全域。已建、在建項目總投資量近700億元,擬建、論證項目總投資量預計將超過1800億元。

緊扣城市發展的脈動,國信集團的定位愈加清晰——市場化產融結合型城市專業投資運營商。這是國信集團“誕生”的起點,也是發展的基點。

市場化的破局與組局

發展高度的定位決定了國信集團的發展路徑。

“超級工程這么大的體量,而且多數為公益性質的城市基礎設施,如果只依賴政府資源投入是無法持續發展的,國信集團必須充分發揮市場主體作用,用市場化手段、市場的邏輯做事,用市場的力量加速城市功能建設的破局。”王建輝認為。

從青島市能源投資公司、青島國際信托投資公司到青島國信實業有限公司、青島國信集團,數度更名記錄了這家企業在成長過程中不斷突破邊界、革新自我的歷程。

國信集團一直勇于走在市場化變革的前沿,釋放企業活力。2006年,國信集團全面推動公司制改革,在市屬投資公司中率先搭建起董事會和經營層,向現代企業進發。2016年,國信集團申請成為青島市首家國有企業改革試點企業。

30多年發展過程中,國信集團不斷完善市場化經營機制,在市場歷練中完成自身的“角色”塑造。

2020年7月,國信集團參與膠州灣第二海底隧道工程特許經營招標,在激烈的競爭中成為第一中標候選人。“不是你建了第一條海底隧道就理所當然能建第二條,我們與來自全國各地的優秀企業公平競爭。”國信集團總工程師曲立清說。

膠州灣第二隧道建設面臨著超特長隧道通風防災、大斷面隧道穿越大規模斷裂、超大直徑盾構與鉆爆法隧道海中對接等世界級難題。為了在二隧的招標中勝出,國信集團在總結膠州灣隧道建設和運營經驗的基礎上,多次出國考察各國隧道項目的全新經驗,調研、座談、總結報告,一輪一輪“磨”下來,國信集團為這場“硬仗”做足了準備。

國信集團并不是工程專項投資公司,如何操作海底隧道、海天中心這些技術超前、工程量巨大的工程項目?在王建輝看來,在市場上摸爬滾打多年的國信集團,已實踐和總結出自己的市場“方法論”——“做城市功能建設組局者”的市場化組織模式。

膠州灣隧道施工人員近3000人,而隧道項目管理團隊只有21人。國信集團以“小業主、大社會”的“組局者”理念,整合國內外一流資源、凝聚各方智慧,共同攻克隧道建設的技術難題。項目吸引了包括設計、監理、施工在內的近30家“國字號”團隊參建,僅參與隧道建設的國內外院士顧問就達16位之多。

海天中心項目也是如此,國信集團作為“組局者”,邀請來自全球的200余家單位共同協作,包括30余家國際頂尖專業機構,確保海天中心從建筑美學、功能設定、產業規劃、建設施工,直至竣工后的全業態運營均處于世界領先水平。

在體育中心的運營上,國信集團堅持“政府主導、公益優先、市場運作”, 社會效益和經濟效益連年保持上升勢頭,開辟了國內大型體育中心運營的青島模式。國內同行來青考察時評價最多的是:“這樣大規模的體育中心,在保持公益性的同時還能實施市場化良性運轉,是很值得學習的。”

除了“公益賬”,也要算好“經濟賬”。回望國信集團的市場化路徑,我們看到的是地方國企打破路徑依賴,在市場化浪潮中不斷“破局”的一個個鮮活案例。

從2006年公司制改革算起,這10余年來國信集團總資產、凈資產、收入、利潤總額的年均復合增長率均保持在20%以上。尤其是2020年,克服疫情不利影響,如期達成總資產超千億、收入超百億、利潤超十億的“千百十”目標。16年時間內,國信集團資產規模增長了25倍,收入規模增長了80倍。

一個不斷釋放活力的國信集團在穩健、扎實地“生長”。

“資本”驅動與“運營”驅動

以資本運作提升企業社會化融資能力,撬動基礎設施投資與產業投資,是城市運營商必修的“基本功”。無論是超級工程的建設還是城市產業發展的戰略性引領,都離不開資本的“澆灌”。

資本助力城市產業布局。國信集團以資本力量推動黃島電廠產權轉讓、海天大酒店收購、青啤股權分置改革、雙星跨國并購錦湖輪胎、青島港H股上市……先后完成了總額超過200億元的重大資本運作;深耕產業金融,助力40多家企業通過IPO等方式登陸資本市場。

資本賦能實體經濟發展。在海洋產業的開拓進程中,國信集團沿著“建立市場關系-調動資本力量-整合科技資源-布局全產業鏈-打造工船核心平臺”的邏輯主線,發起了100億元青島海洋創新產業投資基金和44.5億元青島市海洋新動能產業投資基金,為海洋產業發展提供“源頭活水”。并購百洋股份等水產龍頭企業,完成全國11家海洋領域子公司的布局,建立起了從魚苗繁育、飼料研發到養殖、加工、銷售的全產業鏈。聚力、賦能、匯智、集勢、落地,一氣呵成。

30多年來,國信集團打造了青島市金融牌照最全的國有金控公司,通過搭建“融-投-貸-保-服”全鏈條金融服務平臺,持續提升集團資本運作能力。

就在11月18日舉行的2021中歐企業家峰會青島論壇上,國信集團聯合發起設立二期中歐基金。這支基金將一方面通過資本招商引進擁有核心技術的歐洲企業和前沿科研成果在青島落地并產業化,實現“引進來”,另一方面通過資本運作,助力青島優質企業走出國門、擁抱世界。

“在國信集團長期保持良好發展態勢的背后,始終是大局觀念、實干精神,以及堅定深化國企改革、堅定走市場化道路的信念支撐。”王建輝說,做好運營,才是投資價值轉變為社會價值的體現。

國信集團與這座城市之間,還將演繹更多精彩故事。

日報短評:城市需要這樣的“組局者”

青島國信集團作為本土國企中堅,服務城市發展大局是應有之責。然而就在“應有”之中,國信對城市特別的擔當、對發展特別的渴望尤其令人動容。

國信勇做“破局者”。

膠州灣隧道從論證到竣工歷時26年,海天中心7年籌謀5年建設歷時12年,膠州灣第二隧道歷時9年勘察論證如今已開工建設……艱難困苦、玉汝于成,國信“執念”一旦實現,必是城市完善功能提升品質的大擔當。

國信更擅長做“組局者”。

以本土金融為局,重組陸家嘴國際信托、組建中路財險、港信期貨……每一個沉甸甸的金融牌照,都是青島本土金融的功能突破和體系完善。

以海洋產業為局,建造世界級養殖工船,并購上市公司百洋股份,聯手海洋領域頂級機構,設立基金營造產業生態,“科技+資本+產業”跨界融合,闖出青島海洋產業一個新未來。

這樣的“局”,承載的是共享共贏的誠摯邀請,是開放包容的城市胸懷,更是青島時不我待的發展機遇。

這樣的組局者,需要夢想家的“想為”、實干家的“能為”,需要企業家的“敢為”,更需要以城市發展為己任的義不容辭、勇于擔當。

國信做到了,因為國信永遠是青島城市發展的“局中人”。